| Waldrandsiedlung 28

D 16761 Hennigsdorf (bei Berlin) BRANDENBURG DEUTSCHLAND / GERMANY |

Kontakt:

Telefon: (00 49) 0 3302 - 80 11 78 email: euhausen@aol.com |

|

| auf facebook | ||

| Impressum / Disclaimer | Familienkunde und Regionalgeschichte (Hauptseite) | Stand: DEZ 2025 |

(auf Wikipedia)

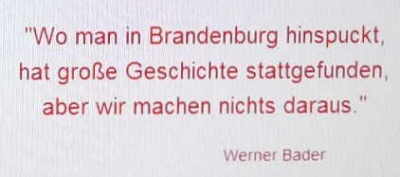

Ein Vorbild für die Jugend! Ein Vorbild für die Jugend?

Artikel des HGA: Tragen in Hennigsdorf Straßen und eine Schule den Namen von Nazis?

Kriegsgefangenschaft und Zwangsarbeit in Hennigsdorf 1940 - 1945, Text auf französisch (PDF)

- in Vorbereitung -

10. November 2020:

Die Mannschaftsaufstellung bestimmte nicht allein der Trainer.

Historische und politische Aufarbeitung der Tätigkeit des DDR-Staatssicherheitsdienstes im Hennigsdorfer Rugby.

(PDF, 330 KB)

Über den Rugby-Trainer Erwin Thiesies.

- o -

Zwangsarbeit in Hennigsdorf 1940 - 1945, Text auf polnisch (PDF, 4 MB)

Praca przymusowa w Hennigsdorfie (Osthavelland, Niemcy) w latach 1940 - 1945

Kapp-Putsch vor 100 Jahren: Als Arbeiter zu den Waffen griffen (Teil 1)

Zweiteilige Serie (MOZ/HGA), 12.03.2020 - 23.03.2020 (kann übersandt werden)

"Dorfidyll

- Industriestadt - Lebensort"

Eine

Ausstellung zur Geschichte der Stadt Hennigsdorf.

In 4 Räumen

und auf dem Flur:

20 Informationstafeln

(Texte, Fotos, Karten, Statistik, u. a.) und viel Anschauungsmaterial zur

Geschichte des Ortes an der Havel,

Touchsreen mit vielen

historischen Fotos, "Lesebücher" zu einzelnen Themen,

Videofilme, u. a.

zu den Themen "Lokomotivbau", "Stahl- und Walzwerk", "17. Juni 1953", "Hennigsdorf

in den 1980er Jahren", "erste frei Kommunalwahl 1990", Tondokumente ("Erinnerungen

Erich Seiler"), "Volksempfänger", u. a. m.

Spielecke für

kleine Kinder.

Öffnungszeiten:

Dienstags

14.00 bis 18.00 Uhr, Donnerstags 10.00 bis 16.00 Uhr, Sonntags 14.00 bis

17.00 Uhr. Eintritt frei.

| Weitere Infos unter hennigsdorf.de | Flyer | Broschüre | Zeitungsartikel (HGA, 13.06.2016) | |||

| Fotos aus der Ausstellung |

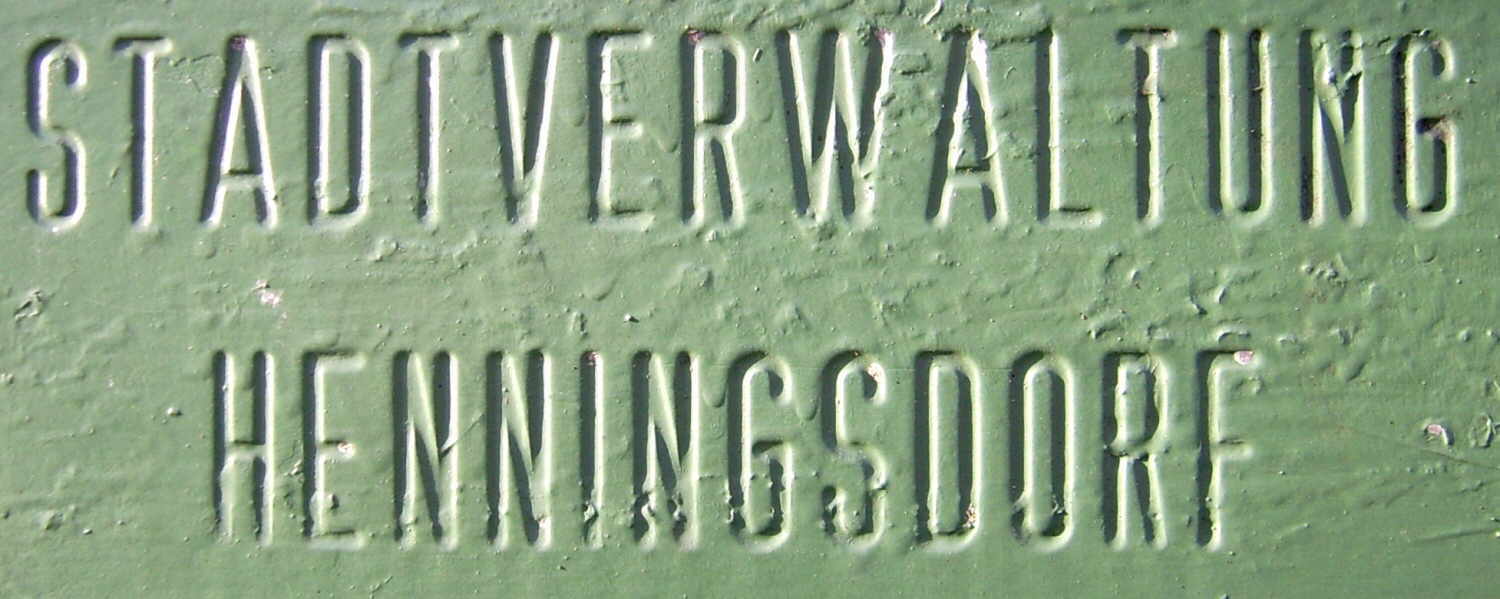

| Der Ortsname wurde über die Jahrhunderte unterschiedlich geschrieben: Henekendorf, Heinikendorp, Henningsdorf, u. a. Varianten. Letztere - falsche Schreibweise, mit einem zusätzlichen "n" in der Mitte - wird bis heute des Öfteren verwendet, gesprochen wie geschrieben, und kann selbst am (alten) Rathaus für Verwirrung sorgen: |

|

|

|

Übrigens gibt es - oder gab es bis 1945 - zwei weitere (kleine) Orte mit dem Namen Hennigsdorf, einmal Hennigsdorf im Landkreis Trebnitz, Regierungsbezirk Breslau, Schlesien, mit 1933 knapp 700 Einwohnern (heute Pegów, wenige km nördlich von Breslau/Wroclaw und Stadtteil von Oborniki Slaskie im Powiat Trzebnicki) sowie Hennigsdorf im Landkreis Konitz, Danzig-Westpreußen, mit 1905 etwa 350 Einwohnern (heute Angowice, Stadt Chojnice, Powiat Chojnicki).

| 1550: 13 Wohnstätten mit 22

erwerbstätigen Familien und 9 Einlieger,

Einwohner: 1783: 190, um 1800: 226, um 1885: 610, 1895: 1.236, 1910: 2.400, 1917: 4581, 1933: 10.149, davon 6.294 evangelisch, 2.343 katholisch, 1 sonstiger Christ, 9 Juden, |

1939: 12.983,

davon 7.739 evangelisch, 3.550 katholisch, 46 sonstige Christen, 2 Juden, 1950: 15.968, 1971: 24.542, 1981: 27.662, 1988: 25.860, 1998: 25.472, 2000: 26.306, 2004: 26.142, 2008: 25.623. |

- der Bau von zwei festen Brücken über die Nebenarme und der Bau einer hölzernen Zugbrücke über den Hauptstrom der Havel (der Bereich an den Havelübergängen wird Neubrück benannt),

- für die ehemalige Zollstation Neubrück bleibt nach Aufhebung der inneren Zölle im Jahre 1806 nur noch die Erhebung des Brückengeldes,

- Errichtung einer Ziegelei ab 1867/68 (frühe industrielle Entwicklung, PDF, 8,8 MB, außerdem mein Beitrag in der Broschüre zur Dauerausstellung), späterer Ausbau zu einem großen Tonwerk durch Anton Sandner

- 1872: militärische Nutzung durch das Artilleriedepot Spandau zwischen Hennigsdorf und Nieder Neuendorf (heute noch erkennbar),

- Eröffnung der Kremmener Bahn am 1. Oktober 1893,

- um die Jahrhundertwende Errichtung der Pianofabrik Johannes Schiller in Neubrück (das sog. Schillerhaus heute noch vorhanden),

- im Sommer 1907 begann die Osthavelländische Kreisbahnen A.G. mit dem Bau der Eisenbahnlinie von Bötzow über Nieder Neuendorf und Papenberge zum Johannesstift und später weiter nach Spandau-West,

- ab 1909 Landerwerb durch die AEG-Berlin, Ansiedlung versch. Industriebetriebe südlich des Dorfes, Einrichtung einer flugtechnischen Abteilung (1910),

- 1910/11 Errichtung des Wasserwerks Stolpe (östlich der Havel),

- Kanalisierung der Havel von 1906 bis 1914 (Hohenzollernkanal),

- 1914/15 Bau der Flugzeugfabrik, 1916/17 Bau der Reserve-Pulver-Fabrik mit Schießstand und Elektro-Stahlwerk (nördlich des Dorfes).

[mein Schreiben zur Benennung der neuen Grundschule in Hennigsdorf an den Bürgermeister und die Schulleitung, Nov. 2016, PDF, 20 KB]

Wer kann ergänzen? Wer hat Fotos?

|

|

|

||

|

|

|

|

Am 2. März 1913 wurden auf der Landstraße zwischen Marwitz und Hennigsdorf der 45-jährige Berliner Juwelier Rudolf Plunz und seine Ehefrau Emma (geb. Fritsch), bei einem Attentat getötet. Unbekannte, vermutlich sogenannte und damals verbreitet gewesene "Automobil-Hasser", hatten zwischen den Bäumen der Allee Drahltseile über die Fahrbahn gespannt, wodurch das vorne in dem offenen Opel Torpedo sitzende Ehepaar quasi enthauptet wurde, von den beiden hinten sitzenden Töchtern Anna und Else (17 und 19 Jahre alt) die eine schwer verletzt wurde und die andere unverletzt blieb. Die Firma Adam Opel setzte eine Belohnung zur Ergreifung der Täter aus, die aber nie gefasst werden konnten [Vgl. Audiobeitrag "Der Doppelmord am Muhrgraben", aus dem Leben von Erich Seiler (1898-1998) in der neuen Hennigsdorfer Geschichtsausstellung. Akte: BLHA Rep. 41 Bötzow 63. Außerdem: Das Hennigsdorfer Automobil-Attentat].

|

|

|

|

an der Berliner Straße / Ecke Hauptsstraße, 1927 unter der Federführung von Ludwig Lesser errichtet |

u. a. weil Lesser Jude war. (Schade eigentlich! Sollte man das nicht wieder aufbauen? |

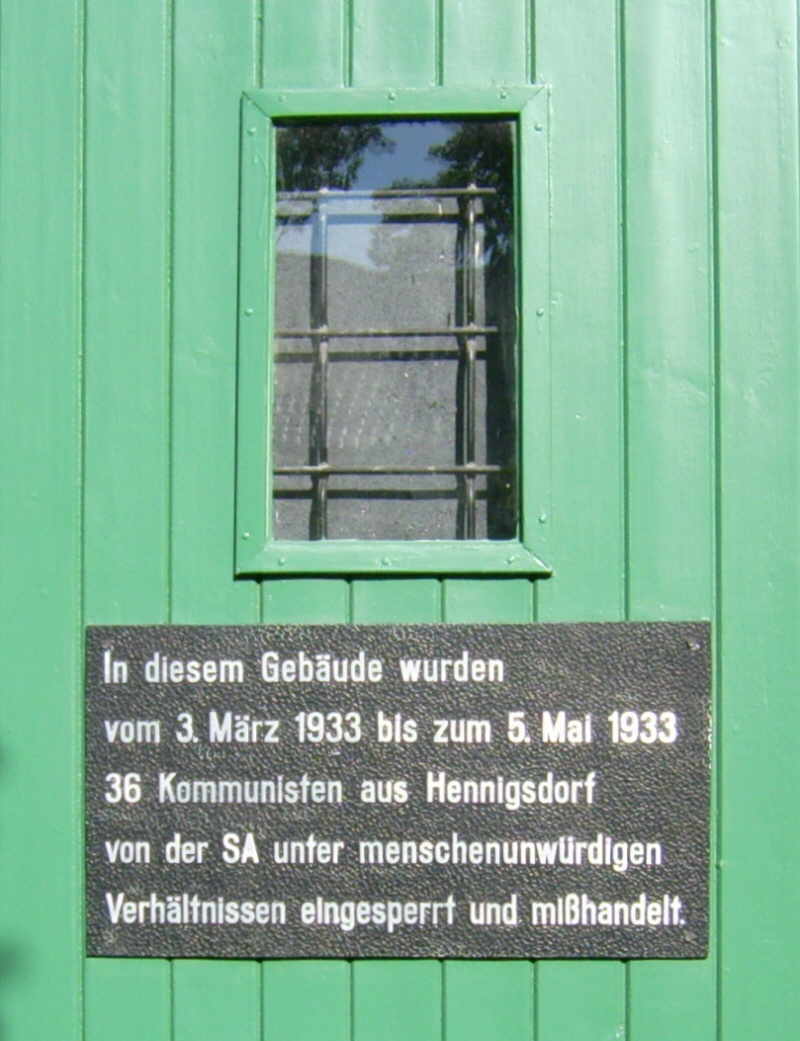

Anfang 1919 wurde die Ortsgruppe der KPD von Paul Bergemann, Ewald und Karl Hirsch, Eduard Röckert, Paul Sauer und Paul Schreier gegründet (zu Letzterem unten mehr). Zu Paul Schreier (mein erster Beitrag zur Regionalgeschichte: PDF, 1 MB).

| Am 13. März 1920 begann in Döberitz

bzw. Berlin der rechtsgerichtete Kapp-Putsch,

der die junge Republik an den Rand eines Bürgerkrieges brachte.

In Hennigsdorf fanden noch am 21. und 22. März – 4 Tage nach Beendigung des Militär-Putsches und kurz vor dem „Ende des Ausnahmezustandes in der Region“ – schwere Kämpfe mit etlichen Toten statt, bei denen sogar Artillerie und ein Flugzeug eingesetzt wurde. Der Vorsitzende des Geschichtsvereins Hennigsdorf zu den Geschehnissen: ein "tragischer und verhängnisvoller Vorgang“, in einem „sinnlosen Kampf gegen vermeintliche Putschisten“ wurden Menschenleben geopfert, etliche „unschuldige Opfer“ und starke Zerstörungen waren das Ergebnis. Und: „Die Darstellung der Ereignisse zum Kapp-Putsch ist je nach politischem Standort und Zeitfolge unterschiedlich erfolgt.“ Zum Kapp-Putsch und zu den Ereignissen im März 1920 in Hennigsdorf (PDF, 10 MB), mein zweiter Beitrag zur Regionalgeschichte. Darin sind Fragen formuliert, wie man mit dem Denkmal umgehen sollte oder könnte. |

|

|

|

Kapp-Putsch

Denkmal

|

Straßen oder Plätze, die an Friedrich Ebert (Senior), Philipp Scheidemann (beide SPD) oder Gustav Stresemann (DVP) erinnern, die die Republik gegen die Feinde von links, rechts und von außen verteidigten, sucht man in Hennigsdorf vergebens.

Zwischen 1923 und 1945 existierte zwischen Hennigsdorf und Berlin-Spandau eine Kleinbahn (Linie 120, Straßenbahn).

Im August 1928 kamen bei einem Autounfall zwischen Marwitz und Hennigsdorf die beiden Direktoren der Marwitzer Haël-Keramische Werkstätten, Daniel und Gustav Löbenstein (auch: Loebenstein. Löwenstein), ums Leben (Artikel, PDF, 40 KB). Dr. Gustav Löbenstein war Ehemann der Keramikerin Margarete Heymann-Löbenstein.

Straßenkämpfe und Saalschlachten, vor allem zwischen den Nationalsozialisten und den Kommunisten, häuften sich, ebenso politische Morde durch Anhänger beider Seiten ("roter und weißer Terror"). Schon 1921 bzw. 1922 waren zwei wichtige Repräsentanten der jungen Republik - Finanzminister Matthias Erzberger (kath. Zentrum) und Außenminister Walther Rathenau (DDP) durch Rechtsradikale ermordet worden. Anfang 1930 wurde an seiner Haustür in Berlin-Friedrichshain der Nationalsozialist Horst Wessel, der des Öfteren bei Freunden in Heiligensee weilte, von aktiven KPD- und RFB-Mitgliedern erschossen (er kam nicht, wie in der Broschüre "Das dramatische Ende einer Demokratie" behauptet wird, "bei einer Schlägerei ums Leben"). Durch die NS-Prapaganda wurde Wessel zum "Märtyrer" ("Blutzeuge der Bewegung") stilisiert, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten trug der Berliner Bezirk Friedrichshain offiziell den Namen "Horst-Wessel-Stadt". Auch in Hennigsdorf gab es eine Horst-Wessel-Straße, in Stolpe-Süd eine Straße "Horst-Wessel-Gedenken" (heute: "Freiheit").

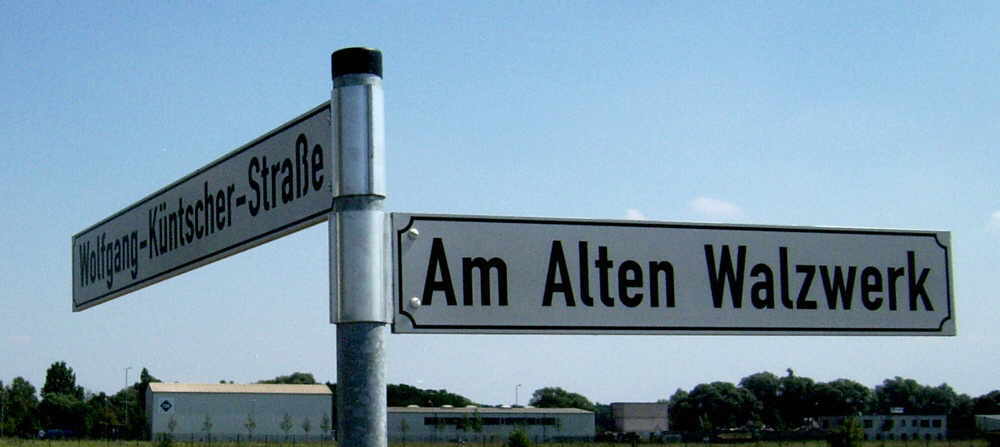

| Am 11. Juli 2012 wurden in Hennigsdorf die ersten Ergänzungsschilder zu Straßennamenschildern angebracht, darunter eins für die | |

| (zum Vergrößern auf das Foto klicken) |

| Weitere Ergänzungsschilder wurden

angebracht, ob weitere geplant sind, bleibt abzuwarten. Um eine gleichbleibende

Qualität der Informationen auf den Schildern zu erreichen und zu gewährleisten,

ist es notwendig, sich intensiv, möglichst objektiv

und auch kritisch mit den oft schwierigen oder gar widersprüchlichen

Biografien der Personen bzw. mit den Ereignissen zu befassen! Etliche Personen,

an die in Hennigsdorf durch Straßennamen oder Gedenktafeln erinnert

wird, waren Mitglieder der NSDAP

(Wolfgang

Küntscher bereits ab August 1930,

Eduard

Maurer erst 1937, er unterschrieb aber im November 1933 das Bekenntnis

der deutschen Professoren zu Adolf Hitler) und anderer NS-Organisationen.

Während der DDR-Zeit waren "herausgestellte Personen" in der Regel Mitglieder der SED. Viele dieserPersonen trugen Mitverantwortung für das, was in ihren jeweiligen Epochen in den Werken und in der Umgebung der Werke geschah (vgl. auch Wissenschaft und Technik in der DDR). |

| Wer war eigentlich | |

| Bitte klicken (Theodor Körber) |

1918 nahm das Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf als Schrottverwerter und Stahlzulieferer der AEG nördlich des Dorfes die Arbeit auf. Nach dem Krieg reparierte die AEG hauptsächlich durch den Krieg beschädigte Dampflokomotiven. Hinzu kam dann der Bau von neuen Lokomotiven.

1920 wird Groß-Berlin gebildet.

1923 wird der sog. „Räuberbruch“ in der Stolper Heide den Siedlern aus Berlin überlassen. In den nächsten Jahren reifen die Planungen für die Siedlung Stolpe-Süd.

Die industrielle Entwicklung verursachte

eine große Wohnungsnachfrage, so dass die Hennigsdorfer Großbetriebe

eigene Siedlungsgesellschaften gründeten und im großen Stil

Wohnungen bauten. Die Einwohnerzahl stieg bis 1930 auf über 10.000

an. In den beiden Großbetrieben arbeiteten ca. 5.000 Menschen. Der

Arbeitskräftebedarf der Industrie wuchs jedoch erheblich schneller,

weshalb ca. 70 % der Beschäftigten einpendelte. Bis 1931 baute die

"Hennigsdorfer Siedlungsgesellschaft" der AEG 450 Wohnungen. Weiterhin

bauten die "Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft" und die "Heimstättengesellschaft"

Wohnungen.

Am Ende des 2. Weltkrieges leben in Hennigsdorf

ca. 12.000 Menschen, der Pendleranteil blieb bei ca. 70 %.

1930 begann die Besiedelung von Stolpe-Süd.

1938 wohnen dort ca. 500 Personen.

Mein dritter Beitrag

zur Regionalgeschichte:

Hennigsdorfer

Schulen und Lehrkräfte des 20. Jahrhunderts (PDF,

ca. 9 MB):

[Mein Anschreiben

dazu an BM, Stadtarchiv u. a.]

dazu: "Hennigsdorfer

Lebensbilder / Lebensläufe" (Anforderungsprofil / Inhalte / Kriterien

/ Quellen)

Am (alten) Gymnasium in Hennigsdorf befindet sich eine Tafel mit folgender Inschrift und folgenden Namen:

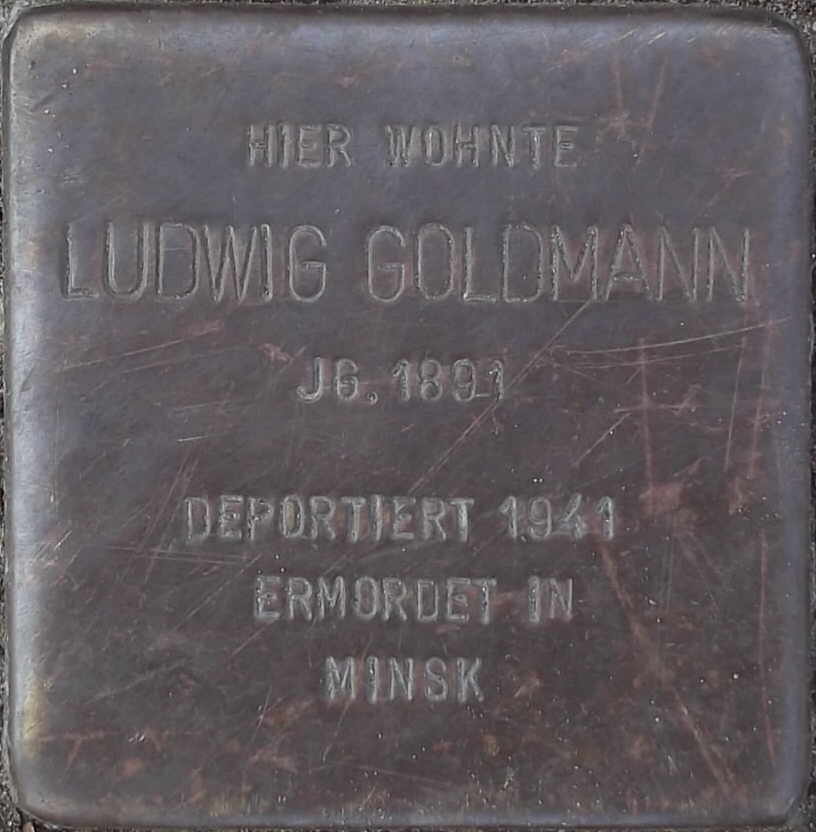

Zum Gedenken an die jüdischen Schüler aus Hennigsdorf und Umgebung, die durch das NS-Regime ihres Lebens beraubt und aus ihrer Heimat vertrieben wurden:

- Ursula Baum,

- Ernst Lachmann,

- BorisBernstein,

- Herbert Lehmann,

- Lili Lehmann,

- Fritz Walbaum,

- Rose-Karin Walbaum,

- Liesel Blaschke, [Stolperstein, siehe unten]

- Ursel Blaschke, [Stolperstein, siehe unten]

- Heinz Salomonsohn,

- Hans Borchardt,

- Ruth Borchardt,

- Margot Borchardt.

Westlich von Nieder Neuendorf entstand

bereits Anfang des 20. Jahrhunderts der AEG-Werksflugplatz, später

westlich von Hennigsdorf der Flugplatz

Schönwalde.

In Hennigsdorf (AEG Werke) befand sich

ein Außenlager

des Konzentrationslagers

Sachsenhausen.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Jehovas Zeugen (Bibelforscher): In Hennigsdorf besteht seit über 100 Jahren eine starke und aktive Gruppe. |

|

|

Der Ehemann |

Im Oktober und November 2013 habe ich Einsicht in das NS-Archiv (ehem. Berlin Document Center) im Bundesarchiv (Berlin-Lichterfelde) erhalten und konnte etliche Karteikarten (z. B. NSDAP-Orts- oder Gaukartei, -Zentral- oder Reichkartei, NSLB) und andere Akten kopieren oder abschreiben. Das Ergebnis liegt jetzt im Stadtarchiv Hennigsdorf, gerne gebe ich Auskunft (z. B. über NS-Bürgermeister Picard, Scherler, Klinger, Leitende Angestellte der Industrie, Gewerbe- und Handeltreibende, Lehrkräfte der Hennigsdorfer Schulen).

Wie in anderen Großbetrieben wurden auch in Hennigsdorf Zwangsarbeiter verschiedener Nationen eingesetzt, die in verschiedenen Barackenlagern untergebracht waren.

Bei vereinzelten Bombenabwürfen gab es Tote. Am 18. März 1945 bombardierte die US-Luftwaffe die Hennigsdorfer AEG-Werke.

Am 22. bzw. 23. April 1945 erreichte die Rote Armee Hennigsdorf, es gab viele Tote durch Artilleriebeschuss und Kämpfe, außerdem durch Selbsttötungen (und erweiterte Suizide), Erschießungen u. a. m.: Das Kriegsende 1945 in Hennigsdorf und Umgebung, mein fünfter Beitrag zur Regionalgeschichte (PDF, ca. 6 MB), als Buch erschienen.

|

|

| Im Wald westlich von Hennigsdorf - in der Nähe des Muhrgrabens - befindet sich ein einzelnes Soldatengrab (Feldgrab). |

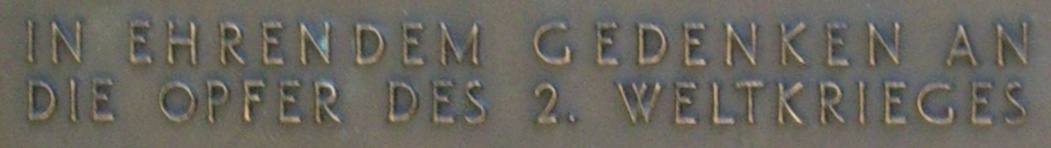

(sowjetisches Ehrenmal Hennigsdorf, PDF, 1,2 MB, siehe auch Kriegsende 1945 in Hennigsdorf und Umgebung, oben), ebenso im Ortsteil Stolpe-Süd (PDF, 670 KB).

Muss man diese Denkmale nicht entstalinisieren?

Im Juni 1945 vereinigten sich aufrechte Hennigsdorfer Kommunisten und Sozialdemokraten wie in der gesamten damaligen sowjetischen Besatzungszone zur SED (Zwangsvereinigung).

(Vermächtnis Arbeitsgemeinschaft Lager Sachsenhausen 1945 - 1950. 2011. - Grusswort Prof. Michael Wolffsohn. 2011.)

Ca. die Hälfte der Häftlinge des Speziallagers gehörte zum sog. „Spezkontingent“: im Zuge der „Entnazifizierung“ kam es zu Verhaftungen von früheren Mitarbeitern von NS-Behörden, „aktiven Mitgliedern“ der NSDAP u. a., tatsächlich waren es vor allem untere und mittlere Funktionsträger der NSDAP sowie anderer NS-Organisationen, politische Gegner und willkürlich verhaftete Zivilisten... Die Absicht der Sowjetunion war neben der Ausschaltung der nationalsozialistischen Funktionsträger auch die Durchsetzung eines kommunistischen Führungsanspruchs in der SBZ (fast wörtlich übernommen aus: Thomas Ney u. a.: Projekt des Louise-Henriette-Gymasiums Oranienburg).

in Weesow: Emil Erich Ernst Seiler, * 28.11.1891, † 21.8.1945 (Eltern: Bäcker Wilhelm Seiler und Ehefrau Emilie, geb. Noelte / Nölte, zu Hennigsdorf). Seiler war verheiratet und hinterließ die Ehefrau mit zwei Kindern.

Der Nieder Neuendorfer Walter Keller, * 22.2.1913, starb am 24.7.1947 im Speziallager Buchenwald bei Weimar,

Ferdinand Urban (* 20.02.1900, katholisch, Vater: Josef Urban, Mutter: Marie Ehrentraud) am 28.1.1947 im Lager Jamlitz.

Der technische Direktor der AEG E-Lokomotiven-Fabrik Hennigsdorf Wilhelm Ferdinand Lipperheide (* 19.4.1890) überlebte die Lager Weesow, Landsberg/Warthe und Buchenwald, die Waldheimer Prozesse und das Zuchthaus Bautzen, wurde 1955 entlassen und starb 1960. [Quelle].

[derzeit sammle ich weitere Informationen. Wer kann Angaben über die Personen machen?].

| Fotos aus Weesow bei Werneuchen (Klaus Euhausen, 2012): | Dorf | Gedenkstätte | Gedenktafel | Gedenkstein |

- Karl Bolduan, * 1899 Oranienburg, † 9.2.1947 Speziallager Sachsenhausen.

- Wilhelm Bree, * 17.6.1895 Germendorf, † 3.4.1946 Speziallager Sachsenhausen.

- Franz Brehe, * 7.9.1881 Velten, † 9.8.1946 Speziallager Sachsenhausen.

- Fritz Duwe, * 1905 Oranienburg, † 8.3.1947 Speziallager Sachsenhausen.

- Wilhelm Ebel, * 7.9.1905 Germendorf, † 7.10.1945 Speziallager Sachsenhausen.

- Hans Elste, * 1892 Germendorf, † 16.2.1947 Speziallager Sachsenhausen.

- Paul Engel, * 1891 Birkenwerder, † 30.11.1945 Speziallager Sachsenhausen.

- Hermann Gabriel, * 1911 Falkensee, † 24.3.1948 Speziallager Sachsenhausen.

- Karl Ganzer, * 1895 Marwitz, † 1.4.1948 Speziallager Sachsenhausen.

- Ernst Glätzer, * 26.8.1898 Oranienburg, † 18.5.1946 Speziallager Sachsenhausen.

- Max Grunert, * 27.2.1892 Oranienburg, † 8.2.1947 Speziallager Sachsenhausen.

- Ernst Hahn, * 23.12.1877 Oranienburg, † 26.8.1945 Speziallager Sachsenhausen.

- August Hein, * 18.9.1882 Marwitz, † 9.11.1945 Speziallager Sachsenhausen.

- Horst Höpfner, * 1928 Oranienburg, † 18.7.1947 Speziallager Sachsenhausen.

- Wilhelm Ingel, * 6.8.1884 Velten, † 1.4.1946 Speziallager Sachsenhausen.

- Albert Kleinfeld, * 28.1.1887 Oranienburg, † 30.1.1947 Speziallager Sachsenhausen.

- Karl Knörck, * 1892 Oranienburg, † 3.11.1948 Speziallager Sachsenhausen.

- Erwin Krüger, * 28.5.1909 Velten, † 22.4.1947 Speziallager Sachsenhausen.

- Willy Leue, * 16.5.1903 Velten, † 25.2.1947 Speziallager Sachsenhausen.

- Willy Lietzmann, * 13.5.1896 Oranienburg, † 12.5.1947 Speziallager Sachsenhausen.

- Franz Lindenberg, * 1884 Velten, † 7.4.1947 Speziallager Sachsenhausen.

- Käthe Lindner, * 1880 Oranienburg, † 3.3.1946 Speziallager Sachsenhausen.

- Georg Lusinsky, * 27.3.1898 Velten, † 20.2.1947 Speziallager Sachsenhausen.

- Karl Malitz, * 1886 Marwitz, † 25.12.1946 Speziallager Sachsenhausen.

- Albert Merker, * 10.4.1890 Vehlefanz, † 1.10.1945 Speziallager Sachsenhausen.

- Georg Rieger (Riegert), * 12.5.1891 Germendorf, † 18.5.1948 Speziallager Sachsenhausen.

- Georg Schünemann, * 1900 Velten, † 7.1.1946 Speziallager Sachsenhausen.

- Fritz Strebelow, * 6.8.1896 Oranienburg, † 19.10.1947 Speziallager Sachsenhausen.

- Dr. jur. Fritz Thürling, * 12.10.1905 Velten, † 7.1.1948 Speziallager Sachsenhausen.

Ein weiterer "tragischer Lebenslauf zwischen zwei Diktaturen" ist der des ehemaligen Regierungspräsidenten von Potsdam Franz Schleusener. Falls es in Hennigsdorf wieder Bestrebungen geben sollte, neue Straßen oder Plätze nach Personen zu benennen, wäre Schleusener einer meiner Favoriten.

|

|

|||

|

insbesondere an das in der Nähe befindliche ehemalige Konzentrationslager Oranienburg-Sachsenhausen (jetzt Gedenkstätte und Museum). |

|

|||

|

|

||||

|

Ein Beispiel für die einseitige Geschichtsbetrachtung während der DDR-Zeit. |

- Christa Bathe, * 1928, wohnhaft Falkensee, hingerichtet 14.2.1952 Moskau.

- Annelies Bunda, * 1919, wohnhaft Falkensee, hingerichtet 14.2.1952 Moskau.

- Marianne Hutschenreuther, * 1925 Steinach/Thüringen, wohnhaft Hennigsdorf, Bürogehilfin im Stahl- und Walzwerk sowie Kontoristin beim Hochbau in Hennigsdorf, hingerichtet 14.5.1951 Moskau.

- Heinz Ilmer, * 1923, wohnhaft Falkensee, hingerichtet 17.2.1953 Moskau.

- Heinz Knappe, * 1929, wohnhaft Velten, hingerichtet 23.10.1952 Moskau.

- Waldmar Otto Knappe, * 1932, wohnhaft Velten, hingerichtet 23.10.1952 Moskau.

- Siegfried Muche, * 1931, wohnhaft Finkenkrug, arbeitete beim VEB Lokomotivbau, Elektrotechnische Werke Hennigsdorf, hingerichtet 26.6.1952 Moskau.

- Ingeborg Potratz, * 1929, wohnhaft Falkensee, hingerichtet 11.9.1951 Moskau.

- Gerhard Schmidt, * 1931, wohnhaft Oranienburg, hingerichtet 26.11.1951 Moskau.

- Wilhelm Schulz, * 1915 Bötzow, wohnhaft Berlin-Adlershof, hingerichtet 31.8.1951 Moskau.

- Wolfgang Swidom, * 1928 Berlin, wohnhaft Hennigsdorf, arbeitete bei Fa. Foto Nebel in Hennigsdorf, hingerichtet 2.11.1951 Moskau.

- Joachim Ulatowski, * 1927, wohnhaft Falkensee, hingerichtet 26.11.1952 Moskau.

- Richard Wildner, * 1928, wohnhaft Schönewalde, arbeitete u. a. bei der Fa. Kresse & Co. in Hennigsdorf, hingerichtet 11.9.1951 Moskau.

- Ernst Willkommen, * 1906, wohnhaft Oranienburg, hingerichtet 12.4.1951 Moskau.

|

|

|

|

|

|

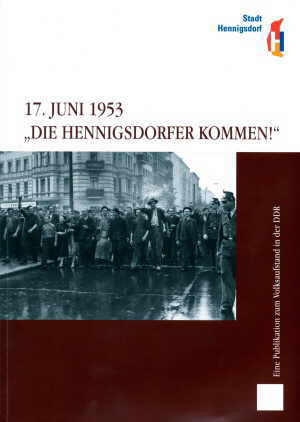

In Hennigsdorf gibt es seit dem 16. Juni

2013 einen Platz des 17. Juni 1953,

bei der Abstimmung darüber im Stadtparlament gab es nur eine Stimmenthaltung

aus der Fraktion der Partei DIE LINKE (Frau D. aus H.).

|

||||

| Zum Vergrößern draufklicken | ||||

|

|

Plakate der Stadt Hennigsdorf (Fotos: Klaus

Euhausen, Juni 2013. Zum Vergrößern draufklicken):

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Filmprojekt des Gymnasiums Alexander-S.-Puschkin, Hennigsdorf zum 17. Juni 1953: | Die Mitte des Ichs. |  |

Filmbeitrag | OHV-TV. | ||

| Auf den Seiten der HWB. |

| Film: "17" Ein Film über den 17. Juni 1953 / Die Kulturingenieure (wertvoll). |

Wäre es in den 1950er oder 1960er Jahren zu einem Atomkrieg der beiden "militärischen Blöcke" gekommen, wären auf Hennigsdorf möglicherweise vier nukleare Sprengköpfe niedergegangen.

Proteste in Hennigsdorf, Sommer 1961 (Bundesarchiv, 3 Seiten):

Proteste im LEW Hennigsdorf (1) - Jahrgänge - Stasi-Unterlagen-Archiv (ddr-im-blick.de)

Proteste im LEW Hennigsdorf (2) - Jahrgänge - Stasi-Unterlagen-Archiv (ddr-im-blick.de)

Proteste im LEW Hennigsdorf (3) - Jahrgänge - Stasi-Unterlagen-Archiv (ddr-im-blick.de)

Im heutigen Hennigsdorfer Ortsteil Neubrück (Ruppiner Straße) war eine Kaserne des Grenzregiment 38. Bei Papenberge befand sich eine Bootskompanie.

- Peter Kreitlow, * 1943, von sowjetischen Soldaten in der Nacht vom 23. auf den 24. Januar 1963 in Nieder Neuendorf erschossen, beerdigt in Berlin (Pankow Friedhof III). Peter Kreitlows Freunde, die am Fluchtversuch beteiligt waren, werden wegen versuchten „illegalen Verlassens“ sowie Anstiftung dazu zu Gefängnisstrafen zwischen zehn und achtzehn Monaten verurteilt.

- Klaus Garten, * 1941, arbeitete als Schlosser im Schmachtenhagener Betriebsteil des Stahl- und Walzwerkes Hennigsdorf, erschossen am 17. August 1965 an der Grenze bei Teltow-Seehof, beerdigt in Schmachtenhagen.

- Franciszek Piesik, * 1943, polnischer Binnenschiffer, beim Fluchtversuch ertrunken am 17. Oktober 1967 im Nieder Neuendorfer See bei Hennigsdorf, beerdigt in Heiligensee (bei wikipedia).

- Helmut Kliem, * 1939, lebte in Staaken, Hauptwachtmeister beim Betriebsschutz des Lokomotiv- und Elektrotechnischen Werks Hennigsdorf, niedergeschossen am 13. November 1970 bei Staaken, gestorben im Krankenhaus Staaken, beerdigt in Falkensee (bei wikipedia).

- Rolf-Dieter Kabelitz, * 1951, niedergeschossen am 7. Januar 1971 bei Hohen Neuendorf, gestorben am 30. Januar 1971 im Krankenhaus

- Hennigsdorf (bei wikipedia).

- Klaus Schulze, * 1953, Falkensee, bis Sommer 1971 im VEB Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf, erschossen am 7. März 1972 an der Grenze bei Falkenhöh, beerdigt in Falkensee.

- Dietmar Schwietzer, * 1958, am 16. Februar 1977 bei Hennigsdorf erschossen, beerdigt in Magdeburg (bei wikipedia).

- Marienetta Jirkowsky, * 1962, niedergeschossen am 22. November 1980 an der Mauer bei Hohen Neuendorf, gestorben im Krankenhaus

Hennigsdorf (bei wikipedia) - [Film: Micki / Die Kulturingenieure (wertvoll), bei youtube].

| Erich

Mielke wurden viele Orden und Ehrenzeichen verliehen, u. a. war er

Aktivist

der sozialistischen Arbeit des VEB Qualitäts- und Edelstahlwerkes

Hennigsdorf (siehe

Liste). Mielke war eine der schillerndsten Figuren der DDR, ehemaliger

Lokalreporter der "Roten

Fahne", Minister für Staatssicherheit,

später rechtskräftig verurteilter Polizistenmörder (siehe

auch: Trauerrede

für Erich Milke).

Bis heute sitzen etliche ehemalige "Stasi-Spitzel" in den Parlamenten, hauptsächlich für die Partei Die LINKE, während andere sich fragen, "wer wann wen und warum auf SED-Geheiß ausspioniert hat". |

|

Die großen Industriebetriebe in Hennigsdorf wurden ausgebaut: Das Stahl- und Walzwerk wurde zum Stammbetrieb des "Volkseigenen Betriebes Qualitäts- und Edelstahl-Kombinat Stahl- und Walzwerk Wilhelm Florin". Die LEW Hennigsdorf entwickelte sich zum Stammbetrieb des VEB Kombinates-Lokomotivbau-Elektrotechnische Werke "Hans Beimler".

Die neue Situation und das kräftige Ansteigen der Einwohnerzahl auf über 20.000 führte zur Verleihung der Stadtrechte am 19.3.1962.

Mitte der 80er Jahre wurde die Autobahn

nach Hamburg (heute BAB 24) mit dem Zubringer Reinickendorf (heute BAB

111) und den Grenzkontrollstellen gebaut.

1988 arbeiteten etwa 9.000 Menschen im

"Hennigsdorfer Stahl- und Walzwerk Wilhelm Florin" und etwa 8.000 Menschen

in den "Lokomotivbau-Elektrotechnischen Werken Hans Beimler". Die beiden

volkseigenen Betriebe prägten über Jahrzehnte das gesamte Leben

der Stadt. Die kulturelle, soziale und sportliche Infrastruktur wurde von

ihnen organisiert.

|

|

|

| Gedenkstätte. | (auf das Bild klicken) | (auf das Bild klicken) |

| Antonia Grunenberg: "Jeder Demokrat ist ohnehin Antifaschist, aber nicht jeder Antifaschist ein Demokrat." |

- die Opfer der Sowjetischen Speziallager,

- Übergriffe von sowjetischen Soldaten (und Deserteuren) auf die Zivilbevölkerung [MDR-Sendung auf youtube],

- die teilweise unmenschliche Behandlung der Sowjetsoldaten durch ihre Vorgesetzten, Suizide und Fahnenflucht,

- die Opfer der Repressionsphase 1949-53,

- alltägliche Bevormundung im öffentlichen Leben und in den Betrieben, "Entmündigung" der Bürger,

- "öffentliche Schauprozesse" (zur "Abschreckung") und Inhaftierung von Personen bei Beschwerden ("Butterbrief", Beschwerde, weil keine Butter zu kaufen war) oder "kleinen Delikten" ("Vergehen am Volkseigentum", wie Buntmetall-Diebstähle),

- Herabsetzung, Drangsalierung, Erpressung und Inhaftierung von Andersdenkenden (Oppositionelle, Regimegegner, Ausreisewillige, u. a.),

- Enteignungen und Zwangsumsiedlungen, Zwangskollektivierung der Landwirtschaft,

- Arbeits- und Erziehungslager (Arbeitserziehungskommandos, Haftarbeitslager, Jugendwerkhöfe, oder sog. Spezialheime der DDR-Jugendhilfe),

- Denunziantentum, Bespitzelung und Verrat, manchmal innerhalb der Familien,

- Führerkult und Massenparaden,

- Überwachung durch MfS und andere Stellen,

- Versorgungsengpässe und -krisen,

- Einfluss der Partei auf Wirtschaft, Betriebe, Erziehung, Schulen und Hochschulen, Rechtsprechung, Presseerzeugnisse,

- der "rituelle Antifaschismus in SBZ und DDR", mit Auslassungen, Verschweigen, Überhöhung, Mythenbildung (die sich auch in Denkmalen manifestiert hat) bis hin zu Fälschung und Unwahrheit [vgl. z. B.: Haus der Geschichte, "Antifaschismus als Legitimation"; vgl. auch meine abschließenden Bemerkungen in meinem Beitrag über Paul Schreier sowie in meinem Beitrag über die Ereignisse im März 1920 ("Der nachfolgende Umgang mit dem Ereignis in Hennigsdorf" sowie "Abschließende Bemerkungen")],

- Entführung, Folter und Mord durch staatliche Stellen,

- verheerende Umweltverschmutzung, u.a. durch die rückständige Technologie,

- Militarisierung der Bevölkerung durch Betriebskampfgruppen und Wehrkundeunterricht,

- staatliche Misswirtschaft bis hin zur Zahlungsunfähigkeit (u. a. m.),

[MDR: Sowjetarmee geheim. Soldatenallltag in der DDR, auf youtube: Teil 1, Teil 2]

[Film "Kaputt" der Kulturingenieure über das Frauengefängnis Hoheneck, vgl. Wikipedia]

Die DDR lebt noch - auf der Straße (Die Welt, von Thomas Schmoll, 09.11.2017).

| Empfehlenswert: Aufstieg und Fall des Kommunismus (12teilige Reihe von zdf.info) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

zwischen Stolpe-Süd und Berlin-Heiligensee (zum Vergrößern bitte draufklicken). |

Die AEG übernahm ihre alte Produktionsstätte für den Schienenfahrzeugbau. 1993 wurde der Hauptsitz der AEG Bahnsysteme nach Hennigsdorf verlagert. Eine weitere Profilierung des Industriestandortes als Zentrum für Verkehr und Technik erhielt Hennigsdorf mit der Gründung der Gesellschaft ADtranz, in der die AEG Bahnsysteme aufgegangen sind. Heute gehört das Werk zum kanadischen Bombardier-Konzern.

Das Kasernengeländes in Neubrück wurde umgenutzt: Die Kasernen wurden umgebaut als Wohnheime für Asylsuchende (Ende 2015 erheblich erweitert). Die übrigen umfangreichen baulichen Anlagen von Neubrück/Schillerhaus werden gewerblich genutzt.

Unmittelbar nach der Wende wurde in Hennigsdorf mit den planerischen Vorleistungen zur Revitalisierung von Industriebrachen zur Ansiedlung kleiner und mittlerer Unternehmen begonnen. So wurden insgesamt sieben Bebauungsplanverfahren mit Gewerbegebietsausweisung und einer Gesamtfläche von fast 100 ha eingeleitet.

1993 wurde die Denkmalanlage auf dem Anger an der Berliner Straße errichtet (Heidi Wagner-Kerkhof).

1993 bis 1995 wurde das Hennigsdorfer Stadtzentrum zwischen Bahnhofsvorplatz und Fontanestraße gebaut. Damit erhielt Hennigsdorf den bisher nicht vorhandenen lang ersehnten Mittelpunkt des städtischen Lebens.

Es entstanden in relativ kurzer Zeit neue Wohngebiete wie die Havelpromenade in Nieder Neuendorf oder die Waldrandsiedlung im Bereich Forststraße/Am Waldrand sowie einzelne Wohn- und Geschäftshäuser.

1993 wurden konkrete Ziele und Maßnahmen zur Sanierung des Ortskerns und des Stahlwerksgeländes beschlossen, um städtebauliche Mißstände und Funktionsschwächen zu beseitigen, brachliegende oder untergenutzte gewerbliche Bauflächen zu aktivieren und das Sanierungsgebiet zu einem lebendigen Stadtteil zu entwickeln. Ein zentrales Problem stellt dabei die Bewältigung des Durchgangsverkehrs dar.

Die in Hennigsdorf vorhandenen Standortbedingungen bieten gute Voraussetzungen für die weitere Entwicklung der Industriestadt und zu einem attraktiven Wohnstandort an der Havel.

Ansiedlungen der letzten Jahre und Monate (Technologie- und Biotechnologiezentrum) machen Hennigsdorf auch zu einem Standort der Forschung und Entwicklung zukunftsweisender Technologien.

|

|

|

|

|

Auf dem Gebiet der heutigen Stadt Hennigsdorf lässt sich an vielen authentischen Orten sowie an Denkmälern und Straßennamenschildern die Geschichte des Ortes bzw. der Region ablesen: von den ältesten Teilen und Gebäuden der Orte in der Hauptstraße und Berliner Straße in Hennigsdorf bzw. der Dorfstraße in Nieder Neuendorf, über Schauplätze der industriellen Entwicklung mit den einhergehenden Wohnungsbauprojekten, gleichzeitig entstandene öffentliche Gebäude wie Rathaus, Schulen und Bahnhof, Gefallenendenkmäler des Ersten Weltkriegs, Gräber von Getöteten innerer Unruhen (wie z. B. Kapp-Putsch/Märzunruhen 1920), Orte von Zwangsarbeit, Haft und Vernichtung unter den Nationalsozialisten, Gräber von getöteten Soldaten und Zivilisten des Zweiten Weltkriegs, Haft und Tod unter dem sowjetkommunistischen System, Tote und Verwundete an Mauer und Stacheldraht, Unruhe und Unrecht während der DDR-Zeit.

Hinter jedem Namen steht eine Geschichte.

|

|

|

||

|

|

|

|

-

BESELER, Horst: Stahlwerk Hennigsdorf. Eine Reportage bei Nacht. In: Brandenburger Wegweiser für Bauern und Kleingärtner. Jg. 5 / 1951, Seiten 83 bis 85

-

BRANDENBURGISCHES LANDESHAUPTARCHIV POTSDAM (BLHA), verschiedene Akten

-

BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG (BPB, Internet)

-

DAS FAST VERGESSENE SCHLOSS. 2012

-

DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM (DHM, Internet)

-

DORFIDYLL-INDUSTRIESTADT-LEBENSORT. Beiträge zur Geschichte Hennigsdorfs (Broschüre zur neuen Ausstellung). 2016

-

DÜRKS, Wilhelm, Dr.: Urkundliche Geschichte der Landgemeinde Hennigsdorf. 1931

-

EUHAUSEN, Klaus: Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Das Kriegsende 1945 in Stolpe-Süd, Hennigsdorf und Nieder Neuendorf. 2015

-

EUHAUSEN, Klaus, MÜCKLER, Jörg: Alter Adler Nr. 11: "Der Sonne entgegen" - Theodor Schauenburg. In: Das Propellerblatt Nr. 18. 2017

-

EUHAUSEN, Klaus: Nieder Neuendorf - Zur Geschichte eines märkischen Dorfes. 2020

-

GROßMANN, Heinz: Chronik. 100 Jahre Zeugen Jehovas in Hennigsdorf, Velten & Umgebung 1914 bis 2014. Selbstverlag 2016

-

HISTORIKERTEAM/BECKER, Jürgen: Die Infrastruktur des Hennigsdorfer Werkes für Schienenfahrzeuge und Elektrotechnik. 2014

-

HISTORIKERTEAM/BECKER, Jürgen: Flugzeugbau. Militärtechnik. 2016

-

KIRCHENBÜCHER, verschiedene

-

LANDESARCHIV BERLIN (LAB), verschiedene Akten

-

LANGNICKEL,Ingeborg: Die Entwicklung von Hennigsdorf bei Berlin zum Industrieort. [Nebst] 32 namentlich angeführte insgesamt 35 gez. Anl. o. O. (1953). Potsdam, rer. nat. [Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Allgemeinwissenschaftlichen Fakultät der Pädagogischen Hochschule Potsdam]. 1953

-

MANGELSDORF, Frank (Hg.): Einst und Jetzt. Hennigsdorf. 2012

-

PARTHIER, Walter (Bearbeiter): Aus der Geschichte der Gemeinde Hennigsdorf und ihrer Industrie. Zusammengetragen nach vorliegenden Unterlagen sowie aus Gesprächen mit Arbeiterveteranen und Einwohnern der Gemeinde Hennigsdorf und für den Heimatkundeunterricht bearbeitet. In: Kennst Du Deine Heimat? Aus unserem Heimatkreis Oranienburg. 1956, Seiten 50 bis 54

-

RAT DER STADT HENNIGSDORF (Herausgeber) / BAROWSKI, Norbert: Hennigsdorf. Geschichte und Gegenwart. Ohne Jahresangabe, vermutlich um 1980

-

SCHLOSSGESCHICHTEN. 2018

-

Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Zeitungsinformationssystem (Internet)

-

STADT HENNIGSDORF (Herausgeber) / SCHULTZE, Sven (Autor): 17. Juni 1953. „Die Hennigsdorfer kommen!“, 2014

-

STADT HENNIGSDORF / ROHNSTOCK BIOGRAFIEN: Hennigsdorfer Stadtgeschichte(n). 2011

-

STADTARCHIV HENNIGSDORF, verschiedene Akten

-

SYMA, Josef: Hennigsdorf. In : Brandenburgische Gemeinden kurz nach dem Kriegsende von 1945. Aus eigenen Berichten der Gemeinden niedergeschrieben Ende 1945. S. 71 bis 76. 2013

-

WIKIPEDIA (Internet)

-

WITT, Günter: Hart wie Stahl - so war ihr Kampf! Aus den revolutionären Traditionen der Hennigsdorfer Arbeiter. Der große Streik der Stahlwerker im Jahre 1929. 1957.

-

WITT, Günter: Jugendliche und Kinder an der Seite der Arbeiter für die Sache der Arbeiter. Über die Rolle der Kinder und Jugendlichen im großen Hennigsdorfer Streik des Jahres 1929. In: Märkische Heimat. Jg. 2,

Heft 1 / 1957, Seiten 3 bis 14 -

WOJACZEK-STEFFKE, Elfriede: Vom geliebten zum gelobten Land. 1996/2001

-

WOSNY, Willy: Meine Erlebnisse in den sowjetischen NKWD-Lagern Weespw und Sachsenhausen 1945-1948. (ca. 1994)

-

ZEITUNGSARTIKEL, diverse

Weite Quellen siehe o. g. Artikel (im PDF-Format).

geboren 1962 in Oldersum (Ostfriesland, Niedersachsen) und dort aufgewachsen,

Gärtner, Dipl.-Ing. Landespflege, verheiratet, 3 Kinder, lebt in Hennigsdorf bei Berlin,

familienkundlich und regionalgeschichtlich interessiert (unkommerziell) mit Schwerpunkten Ostfriesland und Nord-Brandenburg,

Verfasser orts- und regionalgeschichtlicher sowie familienkundlicher Artikel und Bücher,

seit Juni 2016 (Mit-) Betreuer der ständigen Geschichtsausstellung der Stadt Hennigsdorf.

| Paul

Schreier.

Schönhorn 1880 – Leningrad 1937. Ein Beitrag zur Regionalgeschichte (2011). (PDF 1 MB) |

Der

Kampf um Hennigsdorf.

Materialien und Fakten zum Kapp-Putsch und zu den Ereignissen im März 1920 in Hennigsdorf und Umgebung. Ein zweiter Beitrag zur Regionalgeschichte (2013). (PDF 10 MB) |

|

| Wer

die Jugend hat, hat die Zukunft.

Hennigsdorfer Schulen und Lehrkräfte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der höheren Lehranstalt. Biografien und Anmerkungen zu Erziehung und Bildung in verschiedenen Staatssystemen. Ein dritter Beitrag zur Regionalgeschichte (2014). (PDF ca. 9 MB) |

Ausführungen

zur frühen industriellen Entwicklung von Nieder Neuendorf und Hennigsdorf.

Ein vierter Beitrag zur Regionalgeschichte (2015). (PDF ca. 9 MB) |

|

| Wer

Wind sät, wird Sturm ernten.

Das Kriegsende 1945 in Stolpe-Süd, Hennigsdorf und Nieder Neuendorf. (PDF ca. 6 MB) Ein fünfter Beitrag zur Regionalgeschichte (2015). (als Buch erschienen) [Titel] |

Dazu:

Zeitungsbericht (Hennigsdorfer Generalanzeiger 8.5.2015) |

|

| Sowie: Sowjetisches

Ehrenmal und Ehrenfriedhof in Hennigsdorf (2013).

(PDF 1,2 MB) |

und: Sowjetisches Ehrenmal und Ehrenfriedhof in Stolpe-Süd (Stadt Hennigsdorf) (2013). (PDF 700 KB) | |

| Hennigsdorfer Familien (PDF 60 KB) | Hennigsdorfer Häuser (PDF 208 KB) | |

| Dr. Wilhelm Dürks. Zum 125. Geburtstag: Heimatkunde

war ihm Wissenschaft)

(PDF 2,3 MB) |

Familie

Heymann / Loebenstein Marwitz/Berlin

(PDF 40 KB) |

|

| Straßennamen in Hennigsdorf (PDF 65 KB) | Branchenverzeichnis Hennigsdorf 1938 (PDF 157 KB) | |

| Die vier Forsthäuser bei Hennigsdorf im Staatsforst Falkenhagen (PDF 700 KB) | Nieder Neuendorf - Zur Geschichte eines märkischen Dorfes (als Buch erschienen) [Titel] [MAZ] [ WS ] | |

| Vor 100 Jahren: Flugpionier („Alter Adler“) Theodor Schauenburg und der AEG-Flugplatz Nieder Neuendorf (PDF ca. 7 MB) | Bürgermeister,

Gemeindevertreter

(PDF 60 KB) |

|

| 1918 - 2018: Vor 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg (PDF 2,7 MB) | Vor 100 Jahren erhielten die Kirchen in Hennigsdorf und Nieder Neuendorf neue Glocken (PDF 900 KB) | |

| Wikipedia: | ||

| Hennigsdorf | Nieder Neuendorf | |

| August Burg | Theodor Schauenburg | |

| Paul Schreier | Wilhelm Dürks | |

| Erwin Thiesies | Eduard Maurer | |